大変ご好評をいただきまして、TOHOシネマズ 日本橋にて延長上映が決定致しました!

~3/5(木)まで

★上映スケジュールは劇場HPをご覧ください

https://hlo.tohotheater.jp/net/schedule/073/TNPI2000J01.do

2026.02.24

大変ご好評をいただきまして、TOHOシネマズ 日本橋にて延長上映が決定致しました!

~3/5(木)まで

★上映スケジュールは劇場HPをご覧ください

https://hlo.tohotheater.jp/net/schedule/073/TNPI2000J01.do

2026.02.19

コラム

ロンドンの冬の風物詩『くるみ割り人形』の魔法

日本出身の中尾太亮がくるみ割り人形役で活躍の舞台、ドラマティックな夢と魔法の世界へようこそ!!

冬の風物詩として子どもから大人まで最も愛されるバレエ作品である『くるみ割り人形』。E.T.A.ホフマンの「くるみ割り人形とねずみの王様」をもとに1892年に誕生した本作は、チャイコフスキーの切なく美しい旋律と幻想的な雪の場面や華麗な各国の踊り、クリスマスを舞台にした少女のファンタジックな成長物語が人気を呼び、様々な振付作品が生まれてきました。先日のパリ・オペラ座バレエによるルドルフ・ヌレエフ版『くるみ割り人形』を映画館で楽しまれた方も多いと思いますが、バージョンによる違いに驚かされた方も多いのではないでしょうか。

昨年はロイヤル・バレエでは珍しく『くるみ割り人形』の上演がなく『シンデレラ』が上演されたのですが、やはり『くるみ割り人形』のないクリスマスなんて…ということで待ち望まれて『くるみ割り人形』がロイヤル・バレエに帰ってきました。

<ロイヤル・バレエ『くるみ割り人形』の魅力とは>

ロイヤル・バレエで1984年に初演されて以来、600回以上も上演され愛されてきたピーター・ライト版。ホフマンの原作から導かれた物語性が豊かなことが、大きな魅力の一つとなっています。

発明家のドロッセルマイヤーがねずみ捕りを発明したため、彼の甥ハンス・ピーターがねずみの女王の呪いでくるみ割り人形に姿を変えられてしまったというホフマンの原作に登場するエピソードが、プロローグで示されています。ねずみの王様をやっつけた勇敢な少女クララに愛され助けられることで呪いが解け、ハンス・ピーターが元の姿に戻ってドロッセルマイヤーの元に帰ってくるというハッピーエンディングが待っています。それに加えてクララとハンス・ピーターのほのかな恋の予感が甘酸っぱく素敵な余韻を残してくれます。

真夜中にクリスマスツリーが大きくなる場面のスペクタクル性とワクワク感、ねずみの王様との戦いの活劇とクララの勇敢な活躍、雪の精の群舞が舞い踊る美しい雪の場面、そしてお菓子の国での華やかな饗宴と名場面にあふれています。

多くの「くるみ割り人形」では、クララ役を子役ダンサーが踊り、2幕ではお菓子の国の祝宴のお客様として座っているだけという演出が主流ですが、ロイヤル・バレエのピーター・ライト振付『くるみ割り人形』では、クララと、くるみ割り人形から元の姿になったハンス・ピーターは、雪の場面や、お菓子の国における各国の踊り、さらには花のワルツの中でも一緒にパワフルに踊って、最初から最後まで大きな存在感を見せていて活躍します。各国の踊りは、時代に合わせて改訂が加えられ、ロシアや中国のダイナミックな動きは特に観客を沸かせています。

なお本年の『くるみ割り人形』上演では、舞台上で生みの親であるピーター・ライト卿の99歳の誕生日も祝われ、その様子も幕間映像の中で紹介されています。

<マヤラ・マグリとリース・クラーク、ロイヤル・バレエが誇る美麗ペアが主演>

金平糖の精役は、2011年にローザンヌ国際バレエコンクールで1位になり、ロイヤル・バレエ入団後は数々の作品に主演し高い技術と演技力で観客を魅了してきたマヤラ・マグリが演じています。揺るぎのないクラシック技術とすぐれた音楽性、明るく温かいオーラを放つ金平糖の精として輝いています。コーダでの驚異的な高速回転など、マヤラの超絶なテクニックはバレエを観る楽しさを実感させてくれます。幕間映像で、マヤラは子ども時代、ロイヤル・バレエで活躍していた吉田都が演じる金平糖の精をDVDで観て彼女に憧れ、参考にして研究していたと語っており、吉田さんの当時の貴重な舞台写真も紹介されます。

王子役には、ハリウッドスターのような美丈夫ぶり、長い手脚をのびやかに使ったダイナミックな踊りの貴公子リース・クラーク。サポートのうまさにも定評があり、パリ・オペラ座、アメリカン・バレエ・シアター、ミラノ・スカラ座など世界中の舞台で引っ張りだこです。リースとマヤラの長身美麗ペアによる息の合ったパ・ド・ドゥやリフトなど、パートナーシップでも魅せて夢のような時間を与えてくれます。

<ライジング・スターが抜擢されるクララとハンス・ピーター役、若手日本人ダンサーも活躍>

クララ役やハンス・ピーター役は、若手のスター候補ダンサーが抜擢されることが多く、のちにプリンシパルに昇格して、金平糖の精と王子のパ・ド・ドゥという主役を踊るダンサーもいます。

今回、クララを演じるのは、2020年に入団して以来様々な役に抜擢され、まだファースト・アーティストながらこの後に上演される『ジゼル』で主演デビューを飾る予定の新星マリアンナ・ツェンベンホイ。YAGPファイナルで金賞に輝いたことからロイヤル・バレエスクールで学んだ注目の若手です。ウクライナとアフリカ系の血を引き、ウクライナ支援のチャリティ公演でも活躍してきました。少女の面影が残る清楚な美しさと繊細な表現力、磨かれたクラシック技術の持ち主です。ハンス・ピーター役は、日本出身の中尾太亮が演じています。『シンデレラ』の映画館上映での道化役、また『夏の夜の夢』のパック、『白鳥の湖』のベンノ、『マイヤーリング』のブラットフィッシュ役など高度なテクニックを駆使する役で活躍してきました。美しいつま先と軽やかな跳躍、端正な技術で信頼されているソリストです。少女クララの憧れを体現したような爽やかな好青年ぶりも魅力的で、これからの躍進が期待されています。ライト版の『くるみ割り人形』は、クララとハンス・ピーターがお菓子の国での各国の踊りと一緒に踊るなど、活躍の場面がとても多く、ロマンティックな松林のパ・ド・ドゥはじめ、たっぷりと踊りも演技も楽しめます。

今回注目の配役は、この『くるみ割り人形』では主役と言えるほどの存在感を持つ魔術師ドロッセルマイヤー役を、元々貴公子を演じてきたジェームズ・ヘイが演じることです。『シンデレラ』の義理の姉役に続き、『リーズの結婚』シネマ上映で女装して未亡人シモーヌ役を好演し、そのチャーミングな芸達者ぶりで新境地を開きました。ロイヤル・バレエスクール在籍中の11歳の時に子役として『くるみ割り人形』に出演し、以後25年の間、クララの弟フリッツ役から中国、ロシア、そしてハンス・ピーター役まで踊ってきた彼が、カリスマ性のあるドロッセルマイヤー役へと進化していった姿に胸を熱くする人もいることでしょう。

毎回日本人ダンサーの活躍を見ることができるのを楽しみにしている人も多いはず。ハンス・ピーター役の中尾太亮はもちろんのこと、1幕のパーティシーンでクララのパートナー役を(他日公演ではハンス・ピーター役も演じている)五十嵐大地が務め、1幕の人形劇に登場するヴィヴァンディエール役と、2幕の花のワルツリード役で桂千理が魅力的に踊ります。佐々木須弥奈も雪のコール・ド・バレエで活躍しています。

<金平糖の精のパ・ド・ドゥ、この上なく美しく甘く切ない踊りの秘密>

『くるみ割り人形』のクライマックスは、金平糖の精のグラン・パ・ド・ドゥ。クラシック・バレエの中でも究極のパ・ド・ドゥと言えるこの場面は、まるで天国にいるようなバレエの美の結晶です。甘く切ない旋律が胸を締め付けますが、チャイコフスキーが『くるみ割り人形』を作曲中に最愛の妹アレクサンドラを亡くし、その悲しみがこの曲に込められていると言われています。チャイコフスキーが、他の作曲家に知られないようにパリからロシアにひそかに持ち込んだ鍵盤楽器チェレスタの音色も、天国からの響きのようです。「金平糖が床に飛び散るような」「ケーキの上のアイシングのような」優雅な上半身の動きにくっきりとした足捌きが輝くキラキラした金平糖の精のソロ、王子の超絶技巧を詰め込んだソロ、コーダの高速回転など見せ場が満載です。

また、バレエの舞台には欠かせない靴の秘密が、今回のシネマ上映の幕間映像では見られます。金平糖の精役の魅力の一つである精緻なポワントワークを見せるマヤラ・マグリ。彼女が履いていたトウシューズをクローズアップで観ることができ、どのような加工をトウシューズに施しているかも知ることができるのは、バレエを学んでいる人にとってはとても興味深いはず。

<世界中で愛される『くるみ割り人形』の中でも、ロイヤル・バレエ版は決定版>

ピーター・ライト振付の『くるみ割り人形』は数ある『くるみ割り人形』の中でも、いつまでも色あせない幸福感にあふれ、世界でも最も人気のあるプロダクションの一つです。日本円で4万円以上もするという高額チケットも発売と同時にすべての公演が売り切れるほど。本拠地ロイヤル・オペラハウスでしか観られないこの人気作品を日本の映画館で、現地直送の臨場感たっぷりに観ることができるのが、このシネマシーズンの魅力です。初めてのバレエ鑑賞にもおすすめの、誰でも楽しめる作品です。世界最高のロイヤル・バレエのトップダンサーによる、バレエの魔法に夢見心地の2時間36分をぜひ映画館で!

2026.02.11

コラム

日本出身のプリマ金子扶生がシンデレラを演じて絶賛された、ロマンティックでファンタジックな舞台が好評のためアンコール上映!

英国ロイヤル・バレエで長年愛されてきた名作の中の名作『シンデレラ』

心優しい人は報われて素敵なことが起きるというおとぎ話の魔法が、観る者に夢と希望とときめきを与えてくれる、みんなが大好きなフェアリーテイル『シンデレラ』。

数ある『シンデレラ』のバレエ作品の中でも、もっとも人気があり日本の観客にも親しまれている名作が、ロイヤル・バレエの創立メンバーである巨匠フレデリック・アシュトン振付の『シンデレラ』です。箒をシンデレラのパートナーに見立てたデュエット、男性ダンサーが女装してコミカルに怪演する義理の姉妹たち、四季の精たちのソロや星の精たちのきらめく群舞が特徴です。プロコフィエフの少しダークさを感じさせながらも美しいスコア、アシュトン特有の軽快な「フレッド・ステップ」が盛り込まれた振付、英国らしいおおらかなユーモアのセンス、そして心温まる余韻を残すファンタジックな終幕など、魅力あふれる名作として1948年の初演から英国ロイヤル・バレエで長年愛され、最も重要なレパートリーとして長年にわたって踊り継がれてきました。今ではアメリカン・バレエ・シアターや新国立劇場バレエ団など世界中で上演されていますが、本家ロイヤル・バレエの上演は格別です。

アカデミー賞衣裳賞受賞デザイナーらが手掛けたエレガントで華やかなプロダクション

2022年、初演75周年を記念してロイヤル・バレエではおよそ10年ぶりに待望のリバイバルとなった『シンデレラ』は舞台装置や衣裳も一新されての新プロダクションとなりました。『となりのトトロ』のロイヤル・シェイクスピア・カンパニーによる舞台版でローレンス・オリヴィエ賞を受賞したトム・パイによる、花々が咲き乱れるガーデンパーティをイメージした華麗な舞踏会場が印象的な舞台装置、6度アカデミー賞衣裳デザイン賞にノミネートされて2007年にはオスカーを手にしたアレクサンドラ・バーンによるオートクチュールのような洗練されたエレガントな衣裳も大きな魅力です。

日本が生んだシンデレラ・ガール、プリマ金子扶生の輝き/芸達者なダンサーたちにも注目!

明るく健気で清らかな心を持つシンデレラを演じるのは、ロイヤルを代表するプリマ・バレリーナへと躍進を続けて世界中の劇場にもゲスト出演している、まさに“シンデレラ・ガール”として輝く金子扶生。難しいステップも軽やかに鮮やかにこなし、前向きに運命を切り開くヒロインを好演しています。王子役のウィリアム・ブレイスウェルは優しくノーブルな貴公子役がぴったりで、金子とのパートナーシップを待ち望んでいる現地ファンの熱望に応えての今回の共演となりました。颯爽としたブレイスウェル王子のソロ、そして2幕の舞踏会での二人の想いが高まるパ・ド・ドゥは甘美でロマンティックなことこの上ありません。

シンデレラを導く仙女を温かみのある演技で演じるのは、演技にもテクニックにも優れ、この後の『くるみ割り人形』シネマでは金平糖の精を演じるなど目下絶好調のマヤラ・マグリ。この作品のもう一つの主役と言えるほど暴れまわり強烈な印象を残す“ファッション中毒のInstagramインフルエンサー”のような義理の姉たちは、ロイヤル・バレエを代表する名役者ベネット・ガートサイドと、王子役も演じる端正なダンスールノーブルとして定評のあるジェームズ・ヘイが挑み、観客を爆笑の渦へと導きました。特にジェームズ・ヘイは、『リーズの結婚』ではリーズの母親役シモーヌ役の演技と軽快な“木靴の踊り”で大評判となり、この後のシネマ『くるみ割り人形』では魔術師ドロッセルマイヤー役デビューを飾って新境地を開くなど、最近の活躍ぶりが目覚ましく、その芸達者ぶりから目が離せません。

さらに驚くほどの高い跳躍や見事な回転技、愛嬌のある演技で魅せる“王子のたった一人の親友”である道化役には、超絶技巧を誇る若手の五十嵐大地、四季の精のうち「夏の精」をプリンシパル昇格も期待される佐々木万璃子が詩情豊かに踊るなど、多くの日本出身のダンサーが活躍を見せています。

人気ダンサー、ギャリー・エイヴィスの姿を観る最後の貴重な機会

この『シンデレラ』上映では、ナビゲーターをプリンシパルキャラクターアーティスト/指導者のギャリー・エイヴィスが務め、舞台裏の様々な場所から作品の魅力をわかりやすく伝えています。その演技力と親しみやすい人柄で日本でも人気が高かったエイヴィスは昨年11月に惜しまれながらロイヤル・バレエを引退したため、これが彼の姿をスクリーンで観られる最後の機会となります。

世界トップクラスのスターダンサーたちによる、ときめきとロマンと笑いに満ちた華やかで夢いっぱいのバレエ作品は、冬の寒さを吹き飛ばして温かい気持ちにさせてくれるに違いありません。ロンドン・コヴェントガーデンでのときめくおとぎ話の魔法を、お近くの映画館で。

メルキュール東京日比谷 館内レストラン「ラ・セヌ」にて、各演目の映画の半券プロモーションを実施致します。

●ご提供期間・日時

期間:~ 7 月 31 日(金)

時間:13:30~L.O. 22:00

●ご提供内容

映画チケット購入メールをスマートフォンでご提示、または映画半券をご持参くださったお客様に、スパークリングワインを 1 杯サービスいたします。(ノンアルコールのご用意もございます。)

※お一人様1演目につき1回限りのご提供となります。

●対象作品:25/26シーズンの全9演目

「トスカ」「リーズの結婚」「シンデレラ」「くるみ割り人形」「椿姫」「ウルフ・ワークス」「ジゼル」「ジークフリート」「魔笛」

詳しくはこちらまで

2026.02.06

| 項目 | 時間 |

|---|---|

| ■解説+インタビュー | 19分 |

| ■第1幕 | 52分 |

| 休憩 | 13分 |

| ■解説+インタビュー | 15分 |

| ■第2幕、カーテンコール | 57分 |

| 上映時間:2時間36分 | |

2026.01.21

大変ご好評をいただきまして、TOHOシネマズ 日本橋にて延長上映が決定致しました!

~1/29(木)まで

★上映スケジュールは劇場HPをご覧ください

https://hlo.tohotheater.jp/net/schedule/073/TNPI2000J01.do

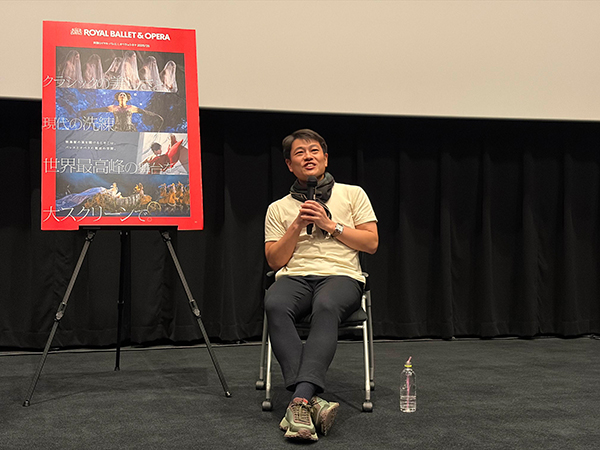

英国ロイヤル・バレエ&オペラの名作舞台を映画館で楽しめる『英国ロイヤル・バレエ&オペラ in シネマ 2025/26』。そのバレエ第一弾となる『リーズの結婚』の上映を前に、スペシャルトークイベントが1月16日、TOHOシネマズ 日本橋にて開催された。本イベントは19時からの上映回に先立ち実施され、会場には作品を心待ちにする多くの観客が来場。上映前とは思えないほどの熱気に包まれる中、舞踊評論家で本シリーズのシネマ字幕監修も務める森菜穂美が司会として登壇し、トークショーがスタート。ゲストとして登壇したのは、バレエ演出振付家/洗足学園音楽大学教授で元バーミンガム・ロイヤル・バレエ団、元ファースト・ソリストの山本康介。ローザンヌ国際バレエコンクールのテレビ放映の解説を担当し、著書「英国バレエの世界」を出版するほど、英国バレエを知り尽くした山本だからこその視点で、本作の見どころから2025/26シーズンのラインナップに至るまで英国ロイヤルの魅力について幅広く語ってくれた。

山本は、司会の森から『リーズの結婚』の感想を尋ねられると、「とても役柄に合っていると思いました。主役のコーラスを演じたマルセリーノはアクティブな人で、リーズ役のフランチェスカともとても仲が良い。2人の自然なやりとりや仕草が、そのままバレエに反映していると感じました」と、キャスト陣へ称賛を送った。山本は、バーミンガム・ロイヤル・バレエ団時代にコーラス役を演じており、『リーズの結婚』の振付を手掛けた名匠フレデリック・アシュトンと直接仕事をしていた芸術監督のデイヴィッド・ビントレーから指導を受けていたと話す。当時を振り返り、「僕は17歳でバレエ団に入りました。当時、日本人は演技派というよりきちんとしたステップを踏みながらそつなくテニックをこなす人という認識だった。その中でデイヴィッドは僕にドラマ性を見出してくれました。2幕にフルートボーイという役があるんですが、イギリスではその役をやる小さい男の子は出世頭になると言われていて、その後、突然準主役のアラン役に抜擢されたんです。最初は役の重みを分かっていなかったので「金髪のカツラ被るのが嫌だな」くらいにしか思っていませんでしたが(笑)。けれど、1つずつ動きを分解しながら練習を重ねると、演じる楽しさを感じるようになりました」と、恩師との思い出を振り返りながら、演じることの楽しさを見出した瞬間を明かした。

さらに山本は以前、デイヴィッドにアシュトンの印象を尋ねたことがあると話す。「彼は全然厳しくなくて、お芝居に関して絶対こうしろと指示するようなことはなかった。ダンサーの感情を優先して、自然に気持ちが沸き上がってくるように誘導するような振付家だったと話してくれました」と振り返った。山本は自身が手掛ける振付にもアシュトンの要素を取り入れていることを明かし、「フレッド・ステップというのが、フレデリック・アシュトンの作品の中には必ず出てきて、自分の振付にも取り入れているんです。アシュトンの作品を観る機会があったら皆さん是非探してみてください。「ウォーリーを探せ」みたいに見つけてもらえたら面白いんじゃないかな」と話し、これから本編を鑑賞する観客へメッセージを送った。さらに、本作の見どころについて山本は「『リーズの結婚』は日常を描いた作品で、不幸事もないし悪者もいない。とても平穏でファミリー的な物語で、今の世の中に必要な作品だと思います。古い要素を持っているバレエ作品で、マリウス・プティパの古典バレエの踊りの部分と、物語を引っ張るお芝居の部分が比較的分かれているバレエのため、既存のバレエとしては比較的入りやすい作品だと思います。初めてバレエを観る方にも分かりやすい作品です」と語った。

『英国ロイヤル・バレエ&オペラ in シネマ 2025/26』を配給している東宝東和では、ロイヤル・バレエのほか、パリ・オペラ座バレエのシネマも配給している。1月23日(金)からはパリ・オペラ座の『くるみ割り人形』が上映され、ロイヤルとパリ・オペラ座それぞれの「くるみ」を見比べて楽しむことができる。山本にロイヤル・バレエとパリ・オペラ座バレエの違いについて尋ねると、「イギリスは演劇の国なので、心身共に演じ切ることに重きを置いています。その反面、フランスはすごく型を重んじているというか。歌舞伎と能みたいな違いかなと思います」と、元ダンサーだからこその視点でその違いを語る。今シーズンの『英国ロイヤル・バレエ&オペラ in シネマ 2025/26』では、『シンデレラ』『くるみ割り人形』『ウルフ・ワークス』『ジゼル』が上映される。それぞれの作品の見どころについて、「古典の作品は皆さん好きだと思いますが、『ウルフ・ワークス』のように文学的なモチーフがバレエに発展している作品は好き嫌いが分かれると思います。僕が伝えたいメッセージとしては、新しい事をやっていかないと古いものも残っていかない。新しいバレエも何度でも鑑賞していくと自分の感性が磨かれて、見比べていくことで良さが分かり、バレエをより楽しめるようにと思います」と、バレエファンに向けて、バレエをより楽しむコツを明かしてくれた。さらに、「シネマシーズンは、映画館でリラックスしながら見ることができるうえに、劇場とは違ったアングルを楽しむことができる。是非、皆さんには色んな演目を楽しんでいただきたいです」と、締めくくり、温かな拍手に包まれたままイベントは幕を閉じた。

2026.01.16

コラム

鮮やかな足捌きを見せる、ユーモラスで可愛い着ぐるみのニワトリたちの踊りで幕が開いて観客の心をギュッと掴むバレエ作品『リーズの結婚』。ニワトリたちの他、本物の愛らしいポニー、男性ダンサーが女装した母親シモーヌ、赤い傘が大好きなアランなど多彩なキャラクターが、のどかな農村で大活躍。主人公の村娘リーズとその恋人コーラスをめぐる大騒動の行方は?リーズとコーラスがピンクのリボンを編み込んだり、お互いに身体に巻き付けたり、8人のダンサーにリボンで支えられてリーズがバランスを取るという趣向や、シモーヌやリーズの友人たちが踊るタップダンス的な“木靴の踊り”など英国伝統のパントマイムや民族舞踊も盛り込んだ、幸福感あふれるラブコメディです。

『リーズの結婚』の原題は『ラ・フィーユ・マル・ガルデ』。フランス語で「監督不行き届きの娘」という意味で、フランス革命前夜である1789年にボルドーでこの作品を振り付けたジャン・ドーヴェルヴァルが「母親に叱られた娘」という、納屋の中で母親に叱られている少女を描いた版画を見て思いついたとのこと。現存する最も古いバレエ作品の一つです。ロシアや米国でもシャルル・ディドロの改訂版、マリウス・プティパ、レフ・イワノフによる改訂版、ニジンスカ振付による作品が上演されてきました。

英国バレエを代表する名匠フレデリック・アシュトンが1960年に自身の版を初演すると、たちまち大人気となりました。2010年にはロイヤル・バレエ、2018年にはバーミンガム・ロイヤル・バレエの来日公演で上演され、パリ・オペラ座バレエでも頻繁に上演されています。1991年から日本の牧阿佐美バレヱ団のレパートリーにもなっています。今回は、ロイヤル・バレエでは9年ぶりの上演ということで、現地では多くの観客が待ち望んでいた名作のリバイバルとなりました。

アシュトンならではの振付の特徴である素早いピルエット、高いリフトや細かく軽快な足捌き、上半身に角度をつけて立体的に見せるエポールマンといったテクニックが盛り込まれて、英国スタイルを象徴する作品となっています。のんびりした作品のようで技術的には非常に難しく、リボンや箒、酒瓶、傘、スカーフなど多くの小道具を使いながら踊ったり、コミカルな演技をしながら軽快に踊ったりしなければなりません。

フランス生まれの作品ですが、アシュトンは画家ジョン・コンスタブルが描く英国の田園風景にインスピレーションを得て、田園に太陽が降り注ぐ様子を描こうと考え、メイポールを囲んでの賑やかな群舞などフォークダンス的な要素も取り入れました。1幕終盤のクライマックスの盛り上がりはひたすら楽しく、観客も大いに盛り上がります。娘の恋にやきもきする、時に厳しくも愛情深い母親であるシモーヌを男性ダンサーがどのように演じるかも見せ場の一つです。リーズとコーラスの愛、リーズとシモーヌの親子の愛と愛情にあふれ、悪い人が一人も登場しない作品であると共に、お姫様や妖精ではなく庶民が主人公というのも、この作品の魅力です。リーズに求婚するお金持ちの息子アランは、ちょっとずれているけど純真な性格の愛すべき人物です。個性的な人々の営みを優しい眼差しで描く名作として、本作は長年愛されてきており、あたたかい気持ちにさせてくれます。

リーズを演じるのは、アシュトン作品を得意とするフランチェスカ・ヘイワード。映画『キャッツ』『ロミオとジュリエット』で見せた卓越した演技力と安定したテクニックを発揮して、生き生きとした村娘を時にユーモラスに、時にロマンティックに演じています。恋人コーラスを演じるのは、『赤い薔薇ソースの伝説』でもヘイワードとの相性の良さを見せ、愛嬌溢れるマルセリーノ・サンベ。柔らかく高い跳躍や足捌きも鮮やかで理想的なパートナーシップを築いています。

リーズの母シモーヌ役を女装して演じるのは、ファースト・ソリストのジェームズ・ヘイ。もともと『眠れる森の美女』などでの王子役も演じ、端正な容姿と美しいつま先を持ち優れたテクニックを誇りますが、最近ではロイヤル・バレエ&オペラ in シネマの次回上映作品『くるみ割り人形』のドロッセルマイヤー、再上映される『シンデレラ』の義理の姉妹などキャラクターロールで新境地を開いています。木靴の踊りでシモーヌと共に木靴を履いて踊るリーズの友人たち役で佐々木万璃子、前田紗江、桂千理の日本出身ダンサーたち、そしてコーラスの友人役で五十嵐大地も活躍しており、群舞に至るまでロイヤル・バレエのダンサー達の生き生きした演技を楽しむことができます。

今年7月にはロイヤル・バレエの来日公演でも上演される珠玉の名作を、一足先に映画館の大スクリーンで楽しんでください。

2026.01.09

英国ロイヤル・バレエ&オペラ in シネマ 2025/26 バレエ第一弾『リーズの結婚』、スペシャルトークイベントを実施!

ーーーーーーーー

日時:1月16日(金) 19:00~の回 ※ 上映前

会場:TOHOシネマズ 日本橋

トークショー:19:00~19:30

司会:森菜穂美(舞踊評論家/シネマ字幕監修)

ゲスト:山本康介(バレエ演出振付家/洗足学園音楽大学教授)

チケット料金:一律3700円

チケットはこちらから

https://hlo.tohotheater.jp/net/schedule/073/TNPI2000J01.do

※本イベントは、天候やその他本イベント事務局の判断により、舞台挨拶の開催中止や、登壇者・スケジュール等の内容が予告なく変更になる場合がございます。

ーーーーーーーー

25/26シーズンバレエ第一弾の公開を記念し、「リーズの結婚」をはじめ今シーズンのバレエ演目の見どころをご紹介!

シネマ字幕監修の森菜穂美さんと英国バレエを知り尽くす山本康介さんによる一夜限りのスペシャル企画となっております。

演目の楽しみ方はもちろん、ダンサーたちの素顔も聞ける!?特別な機会にぜひご来場ください。

山本康介(バレエ演出振付家/洗足学園音楽大学教授)

プロフィール

愛媛県今治市生まれ。7歳よりバレエを始める。1996年、13歳という若さで名古屋世界バレエ&モダン・ダンスコンクールにおいて審査員特別賞、ポーランド国立オペラ劇場よりニジンスキー賞を受賞。1998年英国ロイヤルバレエ学校入学。2000年首席卒業者に贈られるニネット・デ・ヴァロワ賞を受賞し、イギリスを代表する振付家デヴィッドビントレー率いるバーミンガム・ロイヤル・バレエに入団。数々の作品でプリンシパル・ソリストを務め、バレエ団の公演においても振付を手がける。帰国後は振付家、演出家、指導者として活動し、『プレミアムカフェ』(NHK)『らららクラシック』(NHK)『ローザンヌ国際バレエコンクール』(NHK)の解説者としても出演。著書『英国バレエの世界』(世界文化社)を出版。英国ロイヤル・バレエ団、英国バーミンガムロイヤルバレエ団、新国立劇場バレエ団、スターダンザーズバレエ団 ゲスト教師

洗足学園音楽大学バレエコースアカデミックプロデューサー

2025.12.19

| 項目 | 時間 |

|---|---|

| ■解説+インタビュー | 17分 |

| ■第1幕 | 66分 |

| 休憩 | 8分 |

| ■解説+インタビュー | 25分 |

| ■第2幕、カーテンコール | 45分 |

| 上映時間:2時間41分 | |

本編中に一部ノイズがございます。

公演撮影時に生じたものとなりますため、大変恐れ入りますがご了承頂けますと幸いです。